ミツマタが咲く都留アルプスへ

スポットライトを浴びたように輝いていたミツマタ

3月26日 水曜日 晴れ

今回のハイキングは、山梨県都留市の南側に標高600mから700mの低山が約8km連なる都留アルプスである。ハイキングの目的は4つあった。1つ目はミツマタ群生地を訪ねること。2つ目は途中に2カ所ある展望台で雪を被った富士山を眺めること。3つ目は下山後に温泉を楽しむこと。4つ目は相模湖駅で途中下車して陶芸展を観ること、である。

無人駅の十日市場に降りた

自宅を出る時は風が強かった。が、ひと月前のような肌を刺すような冷たさは感じられなかった。来週は4月の声を聞くのだ。4時40分の始発電車に乗るのは久しぶりだった。辺りには夜明け前の静寂が広がっていた。新宿駅、高尾駅、大月駅で乗り換え、富士急行線の十日町駅に降りたったのは7時47分だった。スマホの登山地図を呼び出し、GPSをセットして歩き出した。国土地理院の2万5千分の1地形図には登山道が記されていないが、都留文科大学そばの楽山球場脇から山道に入っていく計画だった。

『名称・田原の滝』は見事な滝だった

十日町駅から10分ほど歩くと、松尾芭蕉来訪の地『名称・田原の滝』というのがあった。芭蕉は富士の雪解けによって増水した滝を眺めながら「勢ひあり 氷消えては 瀧津魚」と詠んだ。清流桂川の流れが複数の滝となって流れ落ちる見事なものだった。富士急行線の線路を渡るために「左右確認のあと手で遮断機を上げて渡ってください」という踏切を渡った。もちろん車は通れない踏切で、昔から地元の人たちが通る踏切だろう。このような踏切を通るのは初めての体験だった。

綺麗な公衆バイオトイレがあった

都留市総合運動公園の脇を通っていくと、道路の両側に植えられているソメイヨシノの蕾も膨らみ、ポツポツと花も出始めていた。楽山球場脇に公衆バイオトイレがあった。バイオトイレのなかを覗いてみると綺麗なトイレだった。トイレの横が山道への登り口である。都留アルプスのハイキングコースは東桂駅からなのだが、コースを検討した結果、直接ミツマタ群生地に登る登山口を選んだのである。家を出るとき強い風が吹いていたが、この地でも帽子が飛ばされるような風だった。

朝日を浴びて黄色に輝くミツマタの群生が現れた

登山口から30分ほど歩くと、朝日を浴びて黄色に輝くミツマタの群生が現れた。舞台でスポットライトを浴びたように目にも鮮やかだった。ミツマタは小さな黄色い花がボールのように球状に集まって咲き、昔はコウゾと同じく和紙の材料に使われていた。山道はミツマタ群生地の下を通っているのだが、上からミツマタを観てみようと道は無かったがミツマタの脇を登っていった。黄色いミツマタの花はすでに時期を過ぎていたので、白っぽくなっているのが多かったが、黄色に輝くのも残っていた。

群生地は長さ100m、幅20mほどの広さだった

ミツマタの上部まで来ると私が登ったところから先に踏み跡があったので、そちらに歩いていくと、やがて階段が作られており、階段の下にはミツマタ群生地の表示板も出ていた。反対側から歩いてくると送電線鉄塔の下から階段を上ってミツマタ群生地の上から眺めることができるのだった。群生地は長さ100m、幅20mほどの広さだった。春休みになった都留文科大学の学生がテニスを楽しんでいるようで、球を打つパカーンパカーンという音が杉林の下の方から聞こえていた。今回のハイキングの目的の1つ目のミツマタの群生地を訪ねる、は達せられたのである。

芽吹き出した木々は春がやってきた喜びを現しているようだった

芽吹き出した木々の間に伸びている登山道を進んでいく。芽が出たばかりの木々は太陽の光を浴びながら、厳しい冬を乗り越えて、やっと春がやってきた喜びを現しているように感じられた。相変わらず風は強く、渡ってくる風の音が途切れることなく聞こえていた。登り始めてから1時間経つが、ジャンパーも長袖シャツも脱ぎ、半袖姿になって歩いている。山道は登ったり下ったりするので、山道が整備されているとはいえ結構汗ばむのである。

都留アルプス山713mに着いた

尾崎山分岐にまで登り、左に折れて尾根に上がると太陽が射しているので、稜線上は明るくて気持ちが良かった。しばらく進むと明るい雑木林のなかの都留アルプス山713m山頂に着いた。今回のハイキングの最高峰である。都留アルプス山という名前は、地元の山の愛好会と都留市が協力し、3年間かけてハイキングコースを整備した時に付けたのだろう。この山頂には黄色のダンコウバイ(俗名ウコンバナ)という花が咲いていた。南側には山頂が2つに割れた二十六夜山が聳えており、北側には三ツ峠山が見えた。セルフタイマーで写真を撮り、行動食の柿ピーを食べて水を少し飲んだ。暖かな日射しを浴びながら、風は強いとはいえ気持ちのいい尾根歩きだ。眼下には都留市街地が広がり、天空や山際には雲は出ていないが、景色は霞がかかったようにボーとしている。昨日から黄砂が中国大陸から流れてきているので、そのせいもあるのだろうか?

北側に三つ峠山が見えた

平日だが天気もいいのでハイキングを楽しむ人が多いようで、夫婦と思われる人や単独の登山者にも出会うようになった。最近はNHKで放送されている吉田類の『にっぽん百低山』の影響もあるのだろうが、低山に登るのが健康にもいいということでブームとなっており、山岳雑誌も度々取り上げている。以前、深田久弥の日本百名山ブームが起き、それらを必死になって登っていた世代が年を重ね、高く厳しい山には登られなくなり、低山歩きに移っていることの影響もあるかもしれない。

広範囲に落葉広葉樹が植えられていた

ヤブツバキの真っ赤な花が咲いていた。見晴らしのいいところに出ると、かなり広範囲に落葉広葉樹が植えられており、その苗がシカに食べられないようにネットが巻かれているのだった。戦後盛んだったスギやヒノキの植林政策が、海外から安い木材の輸入によって失敗に終わり、今では植林されたスギやヒノキは大量の花粉を撒き散らして花粉症の元凶となっているが、山を管理する人も高齢化の体力不足で管理できなくなり、ほったらかし状態となっている。それでも徐々にではあるが、ヒノキやスギを切り倒したあとは、日本列島に本来あった落葉広葉樹を植える方向に転換しているのだ。その方が人間にとっても野生動物にとっても良いのである。植林政策の失敗から学んだことである。

峠にお地蔵さんと2つの祠が祀られていた

谷村小学校林の東屋には5人のハイキンググループの方が休憩していた。お地蔵さんと神社の祠が置かれた峠に出た。祠はふたつ祀られており、赤い屋根の古い木造の社は扉の片方が壊れていた。真新しい石の祠の扉を開けてみると、なかには山の神と大山砥神の木札が置かれていた。おそらく赤い屋根の社が古くなったので新しく石の社を造って、苔むした古い台座の上の社を置き換えたのだろうと想像した。

元坂水路橋

峠には橋が架けられていた。峠を越えて登っていくと橋の脇に出た。橋の上はかまぼこのような建造物が乗っていた。建造物はコンクリートで出来ているようで表面は石のようなもので覆われていた。丁度、巨大な蛇の鱗のようにも感じられた。この時は何に使われているのか不明だった。先に進むと篶竹が幅2mほど刈り払われており、そこが登山道となっていたのだった。天神山580mを通過して進んでいった。

かまぼこ型に伸びる建造物は水力発電用水路だった

登山道を歩いていくと、再びコンクリートのかまぼこ型に伸びる建造物が出てきた。2度目の遭遇である。建造物の脇に東京電力の関連会社が立てた看板により、水力発電用水路であることが判明した。帰宅後に水力発電用水路について調べてみると、100年以上前の1920年(大正9年)に建設されたもので、水源を山中湖に取り、水路は上野原の松留発電所まで繋がり、途中の8カ所の水力発電所は全て稼働しており、鹿留発電所から谷村発電所の間の水路は総延長5.6kmで殆どが水路トンネルだが、4カ所が地上に出ているとのことだった。国土地理院の2万5千分の1地形図を確認すると、東桂駅近くに取水口があり都留アルプスの稜線に沿って谷村発電所貯水池までトンネルが表示されていた。水路は定期的に巡視員が点検を行っているとのことで、水路の脇には枝ぶりも見事な大きな桜があった。この場所まで登ってくるのは大変だが、花が咲く頃は綺麗な花見の場所となるだろう。

鍛冶屋坂の2連橋は立派なものだった

鍛冶屋坂の2連橋が出てきた。立派なものである。橋の上には先ほど出会った水力発電用水路が通っており、今回のハイキングコースでは3カ所目の出会いである。水路橋はピーヤという愛称で呼ばれており、アーチの中央で手を叩くと「鳴き龍」が聴こえるとのことだが、残念なことに手を叩かずに横の登山道を通過してしまった。登山道は送電線鉄塔の下をくぐって東へと伸びていた。その道をゆっくり登っていった。落葉広葉樹のなかの登山道は、秋は落ち葉が積もって滑るために歩きにくいが、春先になると落葉も吹き飛ばされるか、踏まれて小さく粉砕されて歩きやすい道となっていた。

全て霞のなかに消えようとしていた

都留アルプスパノラマ展望台に着いたのは、登山口から歩き出して2時間たっていた。展望台に写真説明板が置かれていたので、その写真と眼前の景色を照らし合わせると、左側から杓子山、尾崎山、尾崎山の向こうに見える富士山は山頂部が少し見えるだけだった。尾崎山の右側に倉見山、手前に都留文科大学があり、右側に三ツ峠山が聳えていた。それらの山は全て霞のなかに消えようとしているのだった。今回のハイキングの2つ目の目的である富士山を眺める、も達成できたのである。

長安寺山654mも雑木林のなかの明るい山頂だった

さらに進んで長安寺山654mもコナラなどの雑木林のなかの明るい山頂だった。セルフタイマーで2枚目の写真を撮った。尾根歩きは気持ちがいい。女性だけのツアーグループがやってきた。先頭のリーダーと最後尾のサブリーダーも含めて全て女性で、先頭のリーダーがいろいろな説明をしながら歩いていた。メンバーの人数は10人だった。

黄色のウコンバナが咲いていた

白木山625mの山頂で年配者の4人グループと出会った。黄色い花をスマホで撮っていたので、「ウコンバナが咲いていますね」と話しかけ、「俗名だと思いますが、その花はウコンバナと言います」「ウコンって肝臓にいいやつ?」「ウコンって黄色でしょ?

私は毎朝飲んでますよ。酒飲みなんで」「私も酒飲みです」と暫し笑い話をして別れた。尾根の散歩道を快適に歩いて行った。

狼煙台跡の蟻山658mにはアンテナがたくさん立っていた

都留アルプスも終わりに近づいたころに、70歳代後半と想われる13人のお年寄りグループに出会った。道を譲って待っていると、杖をつきながらゆっくりゆっくり登っていった。最後の蟻山658mに着いたのは11時10分だった。山頂はかつての狼煙台跡で、今ではパラボラアンテナを含めて4基のアンテナが建てられていた。立っていた説明文によると、「山頂は4方を見渡せることができるので、狼煙台の構築年代は定かではないが、江戸時代に記された『甲斐国史』によると、戦国期の小山田氏の時代に構築されたものと思われる」とのことだった。ここから都留市駅前の『より道温泉』に向かって下山である。

富士山展望台は更に霞が増している状態だった

下山途中で谷村水力発電所用の貯水池の脇を通り富士山展望台に着いた。ここにも写真付き説明板があり、尾崎山と倉見山の中央に富士山が見えるのだが、残念ながら春霞の彼方へと消えてしまっていた。1時間前に都留アルプスパノラマ展望台で眺めた時よりも、さらに霞が増している状態だった。

源泉かけ流しの『より道の湯』に到着した

西涼寺境内に下山し、都留市駅前を通って、12時に『より道の湯』に着いた。入浴料金は1000円で、今日のハイキングの終点である。より道の湯にはコロナ禍のころに来たことがあったので、訪れるのは2度目だった。源泉かけ流しの露天風呂に入ると、少しぬるかったので温度を確認すると39度だった。しばらく浸かっていたが、なかなか温まらないので内湯に移動すると、そちらは42度だった。しばらく沈んでから背筋を伸ばし、足腰を揉んでいると徐々に身体全体がほぐれてきた。これで今回のハイキングの目的の3つ目の温泉に入る、も達せられたのだった。

多摩工芸クラブの人たちの作品を観た

次の4つ目の目的は陶芸展の作品鑑賞なので、大月駅で乗り換えて相模湖駅に向かった。駅前の『かどや食堂』の2階ギャラリーで陶芸展をやっているのである。かどや食堂に着いて2階に上がる前に酒のツマミとして、エビフライ、コロッケ、チキンカツ定食と30年の糠床で漬けた盛合せを頼んだ。酒は「男の義務教育=大瓶ビール633ml」と生貯蔵酒300mlだった。田舎の食堂に入ると大瓶ビールがあるのが嬉しい。

遊び心が大切だと思う

2階に上がっていくと多摩工芸クラブの人たちの作品がずらっと並んでいた。毎年この時期になると、クラブ代表者から陶芸展の案内葉書が届くので、登山の帰りに寄って作品展を観るのである。この工芸クラブの人たちは作品を自由に作っているようで、子どもの粘土遊びのような感じがする。作品の出来もピンキリだが、趣味のクラブは楽しむという遊び心が大切だと思う。昨年も展示作品のなかから1点を買ったのだが、今年も青色の馬上杯(ワイングラス)をひとつ手に入れた。500円だった。これで今回のハイキングの目的の4つ目の陶芸展を観る、も達せられたのである。

これだから山旅はいいのだ

より道温泉に入ったあと、都留市駅から相模湖駅までの電車内で、本を読みながらウイスキーの水割りを飲んでいたが、食堂に入ってのビールは特別である。喉を降りていくビールの味がたまらない。これだから山旅はいいのだ。

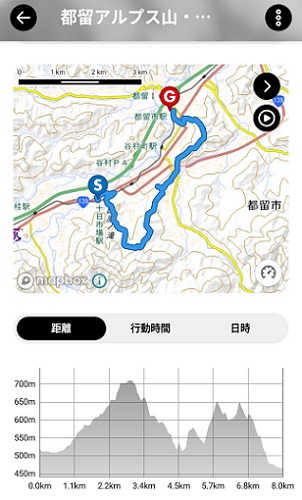

今回のハイキングデータ

今回の都留アルプスハイキングの目的の4つは全てクリア出来た。平日だったが暖かな日よりのためか、いつもよりたくさんのハイカーに出会った。低山歩きがブームとなっている証拠だろう。それぞれの方がゆったり楽しんでいるようだった。ハイキングデータは、時間:4時間10分、距離:8.2km、上り:526m、下り:579mというもので、歩きやすいハイキングコースだった。