イヤハヤナントモの津辺野山

津辺野山山頂に着いた

11月16日 水曜日 快晴

千葉県の山を紹介したものを読んでいると、しばしば目に触れるのが「房総丘陵」という言葉である。山陵ではなく丘陵であり、丘が連なっているという意味である。実際に千葉県の最高峰は標高408mの愛宕山であり、次が379mの鹿野山である。確かに千葉県内の山は丘のようなものが連なっており、標高が低いために人間が生活しているすぐそばに山がある。今回は房総半島の突端に近い館山市にある東京タワーと同じ標高333mの大日山を目指した。

前日の雨があがり、朝から雲ひとつなく晴れ上がった。JR内房線の浜金谷駅の手前で東京湾越しに雪を戴いた富士山が裾野まで姿を現していた。大日山登山口まで館山駅前から1日3本しかない朝1番のバスに乗るために日東バスの待合所に行った。平群車庫行き時刻表を確認すると、なんと11月1日から3月31日まで季節運休となっているではないか。ガビィ〜ン!!!

平群線は季節運休だった

前日、ネットで日東バスの時刻表を調べた時には、平群線の運休表示はなかった。日東バス事業所に電話を入れて、時刻表を確認しなかったのは私のミスだが、平群車庫行きのバスに乗らないと登山口まで行くすべがないため、やむなく大日山登山は中止し岩井駅まで戻り、来月登山予定の津辺野山に切り替えたのだった。ガックリ。

道の駅・とみやま

気を取り直して岩井駅には10時に戻った。気温は14℃で風も吹いており、日陰に入ると肌寒く感じた。津辺野山登山の下調べは済んでいたので、登山口まで約1時間の道を歩き出した。右前方に南総里見八犬伝の伏姫伝説がある富山が見え出した。富山山頂部は黄色や橙色に色づき始めていた。富山に近づいていくと「道の駅・とみやま」が3棟の円筒形の建物を連ねていた。駐車場には多くの車が停まっていた。

定植されたミカンの苗木

真っ青な空には白い半月が忘れられたように浮かんでいた。富山の北側を進んでいる道は富山水仙ロードとなっており、道路脇には早くも水仙の葉が伸び出し、長いのは20cmにもなっていた。ミカンの苗木が植えられている畑もあり、小さいながらも10個程度の実をつけているのは枝が重そうだった。左に折れて下要林道に入り、尾根まで伸びる坂道を登っていった。

下要林道を歩いた

軽トラックが渋い音を立てながら、あえぎあえぎ登っていった。私もあえぎながら登っていった。風よけのためのジャンパーは駅を出発する時に脱いでいたが、坂を登る途中で暑くなったので起毛の長袖シャツを脱いでTシャツになった。木の実の食事にありつけたのだろうか、ヒヨドリの騒がしい鳴き声が林の中から聞こえてきていた。

南房総市の防災無線放送が流れてきた。11時からJ アラートの試験放送をするので、本番ではないから間違えないように、という内容だった。先日、北朝鮮から弾道ミサイルが発射され、Jアラートの発出で混乱をきたしたので再確認の放送だと思われた。しかし、よく考えてみると、仮に北朝鮮が弾道ミサイルを発射した場合、早やければ5、6分後、遅くとも10分後には日本列島に着弾するのだ。その時間内にJアラートが発出されようとも、私たちはお手上げ状態である。日朝外交の基本を再確認しなければならないが、Jアラートで対応するのではなく、北朝鮮との会話を続けることにより、ミサイル発射を起こさせないようにするのが本来の外交であろう。しかし日本と北朝鮮の外交は一切途絶えているようにみえる。悲しいことである。

登山口と思われた踏み跡から山に入った

このようなことを考えながら下要林道を歩いていると、嶺岡林道に合流した。ジッジッジッというウグイスの地鳴きが笹藪の中から聞こえてきた。国土地理院地形図を確認しながら津辺野山脇の嶺岡林道を歩いていると、登山口があるとすれば崖を覆う法面と法面の間が切れている場所が一箇所あり、登山口はそこだろうと見当をつけた。果たして登山口の表示はないが、道路脇に休憩用のベンチが設置されており、かすかな踏み跡らしきものがあった。そこから山に入っていった。

尾根まで登るとピンクテープがあった

山に入ると傾斜60度くらいの急登で、足元が不安定なため滑落しないように、立木や根っこに掴まりながら10分ほど攀じ登ると、ようやく尾根に出た。そこにピンクテープの登山道を示す印があった。私は左側に進んでいくが、右側を見てもピンクの印があったので、私が登ってきたのは登山道ではなく崖だった。イヤハヤナントモである。地形図を確認し、とりあえず尾根を外さずに歩いて行けば東峰山頂に着き、一度下って登り返せば西峰に着くことができる。登山道は笹に覆われ踏み跡程度だったが歩いていけた。途中に地元山岳会が付けたのであろう「津辺野山」の白い標識が見えた。凄まじい倒木を乗り越え、あるいは潜りながら進んでいった。ピンクのテープが要所要所に縛られていた。

津辺野山山頂には漁師が納めた貝殻があった

倒木だらけのなかの踏み跡を探しながら、ようやく津辺野山山頂に着いた。静かだ。実に静かだ。山頂は杉と常緑樹に囲まれており展望は全くなかった。『房州低名山・津辺野山259、5m』の標柱と、その横に津辺野山の大きな山名表示板があり3等三角点が打たれていた。その三角点の上には赤貝の貝殻が乗せてあった。また、左横に3個のアワビの貝殻が枝に掛けられていた。いずれの貝殻も地元の漁師が豊漁と海上安全を願って山頂に納めたものである。

津辺野山山頂に着いた

セルフタイマー撮影をしていると、12時の広域放送の鐘が響いた。周りからはヒヨドリの鳴き声とウグイスの地鳴きだけが届いた。休憩をすませると西峰に向かった。東峰から西峰に向かうには一旦降るような形になる。昨日の雨のせいか土が濡れていて滑りやすかった。途中で2度3度スリップした。掴んだ木が根元から折れて転倒し、左腕には切り傷で血が流れていた。右手の甲には打撲で内出血も出来た。イヤハヤナントモである。東峰から西峰までのあいだで右下に集落が見えた。

忘れ物はセルフタイマー用のミニ3脚

西峰直下までやってきた時に東峰山頂に忘れ物をしたことに気づいた。忘れ物はセルフタイマー用のミニ3脚だった。西峰から東峰までは15分程度なので戻ることにした。イヤハヤナントモである。今回は距離が短かったから戻ったが、休憩後の出発時には必ず忘れ物の確認が必要であることを改めて感じた。ミニ3脚を回収し地形図上で西峰と思われる場所に着いた。大木は茂っていたが明るい広場があった。しかし山頂標柱はなかった。ただ風が渡っているだけだった。

西峰・秋葉山山頂に着いた

地形図上で西峰と想っていたところから更に西に進むと、もうひとつ峰があり、そこに「西峰・秋葉山237、8m」という表示がされていた。こちらが西峰だった。地形図には東峰や西峰の表示がないために分からなかったのである。昔は西峰山頂に秋葉神社が祀られていたが、採石現場が山頂まで伸びてきたために麓へと移された。神社が麓に移されてからは西峰に登る村の人はいなくなり、登山道は荒れ放題となってしまった。山頂には幹がひと抱えもある大きな木が茂っているが、台風によってそれらの木は根こそぎ倒れていた。これも自然なのだ。

西峰西側展望地からの眺め

西峰からの下山道をあちこち探したが、ピンクテープもなく分からなかった。下山道を探すために等高線に沿って西の端から東へトラバースすると、下山道らしき踏み跡が見つかった。そこを下って行くと「西側展望地」という表示板があった。カヤをかき分けて進むと、ようやく青空と輝く東京湾が眼下に見えた。素晴らしい。しばらく眺めてから表示板まで戻り、枯れ葉が積もっているものの、ようやく登山道らしきところを歩けるようになった。それまでは地形図を見ながらピンクテープを探しながら歩いていたので、登山道に出会うことができてホッとしたのだった。

勝山側登山口の標柱

湿った滑りやすい登山道を下ってようやく舗装道路まで降りると、想ったよりも立派な『津辺野山登山口』という1、5mほどの標柱が立っていた。イヤハヤナントモの登山だった。それにしても地形図に登山道表示のない山を登るのは大変なことである。津野辺山は千葉県内の山ではハイカーの足跡も殆どない秘峰とされているのが改めて実感できる山だった。ここから安房勝山駅まで1時間はかかるだろう。

昼営業は終了していた

14時20分に安房勝山駅近くの寿司屋惣四郎に着いた。しかし既に店じまいをしていた。平日は15時まで開いているはずだが、ネタが切れたのだろうか、残念だった。この寿司屋は安くて旨いと評判なので、下山後に寿司をツマミにビールを飲むためにぜひ寄りたかったのである。仕方がない、またの機会にしよう。

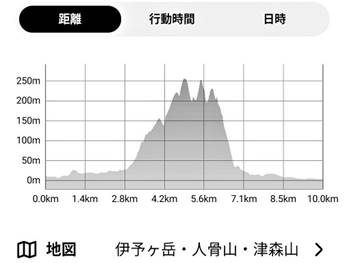

今回の津辺野山登山データ

安房勝山駅に到着すると、木更津・千葉方面行きまで30分あった。駅前のファミレスに戻り、500mlのビールを2缶買った。今回の登山では4時間30分の間、一滴の水も飲まなかった。私の場合は畑をやっていてもそうだが、行動中に水を飲まないのはよくあることで、あまり水分補給をしなくても活動できるようだ。しかし、コンビニで買った2缶はあっという間に喉を潤して胃袋に消えてしまったのである。今回は、ま・いろいろあったイヤハヤナントモ登山だったが、無事に安房勝山駅に着いたことを祝しての乾杯だった。