クマの痕跡たくさんの秩父御岳山へ

快晴の秩父御岳山(1080m)山頂だった

2月28日 金曜日 晴れ

昨年12月以来2カ月ぶりの山行は、埼玉県秩父市にある秩父御岳山(1080m)に出かけることにした。信仰の山である秩父御岳山の開山は、木曽御嶽山を開山した山岳修行僧の普寛行者によってなされたもので、麓の普寛行者の出生地の落合には普寛神社が祀られており、その奥宮が山頂に鎮座している。登山計画を立てるための事前調べで山頂への登山コースは4つあり、今回は登りに三峰口駅からの町分コースをとり、下りに落合コースをとって、下山後は道の駅・大滝温泉で汗を流して食事を摂ることにした。

武甲山の山頂部まで石灰岩が削られた姿が痛々しい

日帰り登山なので時間を有効に使うために西武池袋駅からは特急に乗った。列車は秩父盆地に入り、終点の西武秩父駅のひとつ手前の横瀬駅からは間近に三角形の武甲山が見えたが、山頂部まで石灰岩が削られた姿が痛々しい。

西武秩父駅の隣に『祭り湯』という駅前温泉施設があった

西武秩父駅から秩父鉄道の御花畑駅まで乗り換えのため200mほど歩いたが、西武秩父駅の隣にできた『祭り湯』という駅前温泉施設には驚いた。壁を真っ赤に塗り、祭り提灯が吊り下げられた温泉施設で、食事処も併設されている。こういう施設が駅前に登場すると、登山の行き帰りだけでなく観光で訪れた人も利用したくなるだろう。

お花畑駅は昔話に登場するような駅舎だった

御花畑駅に着くと駅舎が小さくて、名前からしても昔話に登場するような駅舎だった。駅員に確認し、8時34分発の1番線の電車に乗り込んだ。電車は空いていた。発車して間もなく左手に三角形の武甲山が見えた。1つ目の駅は影森駅だった。ここからも武甲山が近くに見えるので登山口があるだろう。2つ目の浦山口駅が武甲山登山の下車駅で、橋立登山口の表示と頂上までは約3時間30分という看板がホームに立っていた。

秩父鉄道の終点・三峰口駅に着いた

秩父鉄道の終点・三峰口駅に到着した。駅前は閑散としており目立つ商店はなかった。空は晴れていたが空気が冷たかった。雲が湧き出していたので、天気予報通りに下り坂なのだろう。駅に降りた人は少なくハイキング姿は私だけだった。スマホの登山地図アプリでGPSをセットして歩き始めた。

白川橋から見下ろした荒川

荒川に架けられた白川橋を渡った。配管工事中の白川橋の工事業者はすでに作業を始めており、橋の欄干は新しく塗りかえられていた。白川橋を渡って右に折れ、約200m進んだところで国道140号線を離れて、小鹿野方面へ向かう県道37号線に入った。小鹿野も山深い所で、徳川幕藩体制が崩壊したあと自由民権運動の高まりのなかで、明治政府と対立した秩父困民党事件を調べていた50数年前に訪れた場所であり、25年前に両神山を縦走した時にも訪れた町である。

「かかしの里・贄川宿」

「かかしの里・贄川宿」という看板のところから左に入って行った。秩父往還の贄川宿があったところだという。秩父往還は埼玉県熊谷市から秩父盆地を横断し、山梨県甲府市まで伸びていたもので現在の国道140号線にあたる。NHK大河ドラマの『べらぼう・蔦屋重三郎』を観ていたら贄川宿が出てきた。登場人物の平賀源内が贄川宿を拠点として、鉱山の発掘や山から材木を伐りだし、荒川の流れを利用して江戸まで運んだという。平賀源内と秩父御岳山を開山した普寛行者とは全く同時代に生きた人間なので、どこかで出会ったかもしれない。

登山口の「登山道にクマが出ています」の看板

まもなく贄川宿観光トイレ脇にある登山口に秩父市が立てた「登山道でクマが目撃されました。登山の際にはクマ避けの鈴やラジオなどで音を出すなど十分に注意してください」の看板があり、親子のかかしがベンチに座っていた。私も鈴付きのトレッキングポールを出した。

クマが出ていますよ

この辺は「かかしの里」を観光の目玉にしているようで、あちこちにかかしが置かれていた。咲きだしたばかりの梅林の脇の登山道をゆっくりと登っていった。いよいよクマたちが棲む山へと入っていくのだ。

山道の脇には古いお墓が続いていた

山道の脇にはお墓が続いていた。ずいぶん古いものであることは墓石の形で分かった。10分ほど急坂を登った送電塔の下に見晴台のような場所があった。素晴らしい眺めのところで、秩父の象徴とも言える武甲山が左に見え、その麓を荒川のくねった流れがゆったり流れていた。長閑な春を待つ山村の姿があった。

見晴台から春を待つ長閑な山村の姿が眺められた

見晴台にはチベット仏教の祈禱の旗である青(空)・黄(土)・白(風)・赤(火)・緑(水)の5色の旗が微かな風に揺れており、旗には父親の病気が治ることを祈る文が書き込まれていた。旗は古かったので願いは叶えられたのだろうか。落ち葉の積もった山道をつづら折りに登っていくと、ようやく明るい尾根に出た。尾根にはアセビの木がいっぱい育っていた。すでにジャンパーもフリースも脱いでザックに括りつけていたが、額からは汗が滴となって落ちていた。

山道の脇に炭焼き窯の跡が残っていた

三峰口駅から歩き始めて1時間ほど経ったころ、登山道は気持ちのいい尾根道から植林された杉林のなかの薄暗い道へと変わっていった。「何回もクマの鳴き声を聞いたので十分注意してください」という投稿のあった杉林のなかを歩いていたが、クマは今の時期には仮眠のために穴のなかで過ごしているので、食べ物のない季節はうろつかないだろうと想った。それでもクマ鈴を鳴らしながら、周囲に目を配りつつ山道を歩いて行った。山道の脇に炭焼き窯の跡が残っていた。上部は崩れ去っていたが、入口の石垣と窯の跡が分かる丸い窪地だけが残っていた。

最初の道標からクマに齧られた跡があった

駅から御岳山の山頂までの距離の3分の2ほど登ったところに最初の道標が立っていたが、方向板はクマによって齧られていた。やはりクマは俺の縄張りを荒らすな、と怒っているのかもしれない。ここまで駅から1時間30分経つが、一度も休憩をとっていなかったので、クマの齧った跡を眺めながら行動食と水を補給した。2カ所目、3カ所目の道標もクマによって齧られていた。ここら辺には相当クマが出没しているようである。ま、クマの生活範囲に私たちハイカーが入っているのだから仕方のないことである。ずいぶん登ってきたが、杉林のなかの急登は続いていた。

正面にギザギザの稜線をした両神山が見えた

11時に猪狩山と御岳山のタツミチ分岐に着いた。予定では11時45分に通過するはずだったが、随分早いペースで登ってきたことになる。正面にギザギザの稜線をした両神山が見えた。この先は幅の狭い痩せ尾根となったので慎重に歩いたが、左側は杉林で右側は落葉樹の崖となっており、50mほど下に林道のガードレールが見えた。登山地図を再確認すると林道は行き止まりとなっていた。

全ての道標にクマの齧った跡があった

5カ所目の道標にもクマの齧った跡があった。今まで見てきた全ての道標にクマが齧った跡があり、クマ公もなかなかやるわい。杉林のなかの急登に汗を滴らせながら登って尾根に上がると、出迎えてくれたのはコガラの群れとゴジュウカラだった。ゴジュウカラは赤松の幹を上から下へ伝い降りながら幹に潜む虫を探しているようだった。コガラたちも枝から枝に飛び移っては虫を探しているようだ。ジュクジュクジュクジュク鳴きながら移動していた。

秩父御岳山の山頂に着いた

快晴のもとで11時45分に秩父御岳山の山頂に着いた。三峰口駅を出発してから2時間45分たっていた。山頂には狛犬が置かれ、想ったよりも立派な普寛神社の奥宮があり、御岳大神が祀られ賽銭箱の隣に半鐘が吊り下げられていた。奥宮は積み石の上に置かれており、積み石に「秩父御岳山」の山名表示板が埋め込まれていた。奥宮には「御岳山開山普寛行者霊爾」の木札が供えられていた。奥宮は1983年に建てられたものであり、狭い山頂の殆どを奥宮が占めていた。信仰は心のなかで念じるものであり、ひっそりとした石の祠のように小さかったら素晴らしいだろうと感じた。

山頂に建つ普寛神社奥宮の前で

麓にある普寛神社の沿革によると、普寛行者は1731年(享保16年)に秩父大滝村落合に生まれ、青年時代は剣術に励み秩父直神陰流の達人だった武士で、34歳の時に修験の道に入り、厳しい修行を経て大阿闍梨となり、三笠山、意和羅山、木曾御嶽山、八海山、武尊山などを開山したとのことで、御嶽山登拝には火難・病難除けの信仰があり、普寛行者の活動により江戸を中心に関東一円に御嶽信仰(御嶽講)が拡がったという。1801年(享和元年)に71歳で亡くなっている。

奥秩父主脈縦走路の山々の稜線が望めた

山頂に置かれた山座同定盤によると、南側に見える山々は、雲取山・飛竜山・龍喰山・唐松尾山と連なる峰々で、昨年テントを担いで奥秩父主脈縦走したときに歩いた稜線だった。改めてどっしりと構えた奥秩父主脈の山々を眺めることができたのだった。

ギザギザの両神山の右奥に浅間山が望めた

西には稜線がゴツゴツしている両神山が見え、その右奥に雪がまだら模様になった浅間山が見えた。両神山を縦走した時は細い岩稜と鎖場の連続だったことを思い出した。今日は本当によく晴れており、360度を見渡すことができた。山際の雲がなければ南アルプスも見えるのだが、残念ながら雲のなかだった。

木の枝とロープと鎖を伝って降りた

山頂では素晴らしい展望を堪能できたので、20分ほど休憩して下山を開始したが、開始早々強烈な下りとなった。山頂から100mほどの区間がロープと鎖と木を伝わっての過激な下りだった。岩と小石の混じり合ったところを降りて行くので、滑落しないように神経を使った。1時間ほど杉林を降りていくと、森林管理道御岳山線という林道に出た。当初は林道を歩く予定でいたが、国土地理院の2万5千分の1地形図には表示されていないが、大滝観光協会の落合方向を示す道標が杉林のなかにあったので、林道を歩かずに杉林のなかを進んだ。

桟道や桟橋が付け替えられていた

この杉林のなかの道は、庵の沢沿いに直線的に下ってくるもので、土石流危険渓流に指定されているため、いたるところで登山道が削られ寸断され、度々桟道や桟橋が新しく架け替えられていた。まことに厄介な下山道だった。道は急坂なので3回滑って転倒した。1度は鎖を左手に掴んだまま集積した落葉で道を踏み外し、両足が崖下に宙ぶらりんになった状態になり危うく滑落するところだった。落ちれば下が渓流の岩場だっただけに、どこかを怪我しただろうと想った。やれやれ。

下山ルートは土石流危険渓流だった

14時に最後の大きな砂防堰堤の横を過ぎると、森林管理道杉ノ峠線に出た。林道を降りてくれば危ない目にあわずに済んだのだが、落合集落の瓦屋根を見た時はホッとした。ま、これも仕方のないことで、登山には危険はつきものなのだ。いやはやなんともの下りだったが、歩いてみなきゃわからないとはこのことだと思った。

大滝温泉は臨時休館日だった

山登りでかいた汗を流すために『道の駅・大滝温泉』に着いてみると、木曜日の定休日を外してハイキングを計画したにもかかわらず、なんとなんと臨時休館日だった。がっかりしたが仕方ないので、西武秩父駅行きの特急バスの待ち時間が30分あったので、食事処『郷路館』に入って味噌豚丼1000円を頼み、缶ビール2本740円を飲んだ。喉越しのビールは最高だった。

味噌豚丼と缶ビールのお昼ごはん

西武秩父駅行き特急バスに乗ると、殆ど途中のバス停では止まらず、停車したのは三峰口駅と終点の西武秩父駅だけだった。16時07分発の飯能行き電車に乗り、電車内は空いていたので、ウイスキーの水割りを口のなかで作り、移りゆく車窓の景色を眺めていた。飯能で池袋行きに乗り換え、池袋駅で秋葉原行きに乗り換える際に家族へのお土産に「わらじかりんとう」を買った。西武秩父駅から幕張駅まで3時間07分だった。

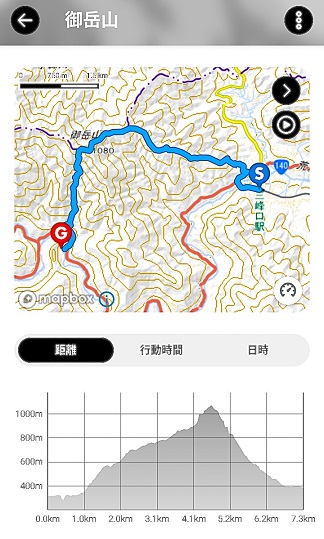

今回のハイキングデータ

今回の山旅は、クマの生息地域を実感する嚙み跡が頻繫に出てきたが、出会う登山者もなく静かな山歩きが出来た登山だった。途中の急登では汗を流したが、晴天下での頂上での360度の展望は、奥秩父主脈縦走路の稜線や両神山から浅間山などを眺めるなど素晴らしかった。下りでは危うく滑落しそうになり肝を冷やしたが、鎖場などの危険カ所で注意が足りなかったと反省しきりだった。下山後に楽しみにしていた温泉に入れなかったのは残念だったが、満足の山旅となり心に残るものとなった。ハイキングデータは、所要時間:5時間30分、距離:7、5km、のぼり:897m、くだり:833mだった。春になったら武甲山へ登る予定だ。