足慣らしの鋸山ハイキング

鋸山山頂に着いた

7月17日 木曜日 晴れ

今年のMCC(ミーハー・クライマーズ・クラブ)の夏山ハイキングは、8月下旬に八幡平と秋田駒ヶ岳に4泊5日の計画を立てている。そのための事前準備として千葉県内の鋸山(329m)に妻と出かけることにした。ハイキング時間は約3時間40分である。

登山口の浜金谷駅から眺めた鋸山

朝4時に目が覚めて朝刊を取りに行くと、見上げた空はどんよりと曇り、顔には微かな雨粒を感じた。天気予報は回復見込みで午後には晴れと出ていたので、予定通りに鋸山ハイキングに出かけることにした。6時過ぎに自宅を出ると、東の空から太陽が顔を出し薄日がさしだしていた。千葉駅、木更津駅、上総湊駅で乗り換え、浜金谷駅に降りたのは8時18分だった。同じ電車でザックを背負った3人の若者が降りた。この若者たちとはハイキングコースを前後して歩くことになった。

金谷港に入港する東京湾フェリー

浜金谷駅から歩き出し、5分ほどの三叉路に笹生精肉店がある。その店先に美味しそうなコロッケが4種類並べられていた。そのコロッケを見ながら妻は「下山したら絶対にコロッケを食べよう」と力強く言った。関東ふれあいの道の急階段を登り、観月台に着いた。観月台から眼下に金谷港が見え、東京湾フェリーが入港するところだった。晴れていたならば東京湾の彼方に箱根山から富士山が見えるのだが、残念ながら箱根山も富士山も雲のなかだった。今朝まで雨が落ちていたのだから仕方がない。風が強く海上には三角波が立っているが、天候は想ったよりも急速に回復しているため青空が広がっていた。

石段は踏まれ擦り減っていた

関東ふれあいの道に整備されている山道の階段は房州石で作られており、房州石は柔らかいので、登り降りする人たちの靴底で擦り減っている場所も多かった。鋸山は東京近辺の低山ハイキングに人気の場所なので、訪れるハイカーの数も多いのである。

地獄のぞき展望台を見あげた

歩き出して1時間で「地獄のぞき展望台」を見上げる場所に着いた。空は青く晴れ上がり、大空にトンビがゆったりと舞っていた。展望台には2、3人の人影が確認できたが、すぐに消えてしまった。ベンチで休みながら行動食と水分を摂った。妻に「脚は大丈夫ですか?」と聞くと、「大丈夫。私にはこのくらいのペースで歩いてもらうとちょうどいい」との返事だった。

垂直に石を切り出した跡が見事だ

岩舞台と呼ばれている石切り場跡に着いたのは、浜金谷駅を歩き出してから1時間20分が経っていた。垂直に石を切り出した跡が見事だ。江戸時代には職人たちが鋼のつるはしで石を切り出し、職人は1日に80kgの直方体にして8本切り出していたという。それを明治・大正・昭和と受け継いできたのだった。石切り場跡の絶壁に、清楚なヤマユリの白と情熱のオニユリの朱色が見事な対比で花を咲かせていた。東京湾を見下ろす高台に快い風が吹き抜けていった。

観音洞窟石切り場跡

岩舞台を眺めながら休憩していると、年配者のグループと若者のグループがやってきて騒がしくなったので、私たちは東京湾を望む展望台に向かった。しばらく歩くと観音洞窟石切り場跡に出た。先ほどの岩舞台は垂直の石切り跡が見事だったが、観音洞窟石切り場跡は切り出す石の層が捻じ曲がっている場合は、その部分を除いて切り出すため、あたかも窓のような部分がある。芸術的な石切り場の跡である。前後して登っていた若者たち3人が、足元にいたヤマヒルを指さしながら盛り上がっていた。

東京湾を望む展望台に着いた

関東ふれあいの道を登っていくと、左下から車力道が合流してきた。さらに稜線に向けて登っていくと。石切り場横に「絶壁階段」と呼ばれている斜度60度もある階段が現れた。階段の両脇には太い鉄パイプの手すりが設置されているのだが、登るにせよ降るにせよ怖気づいてしまうような急な階段なのである。妻は「下りもこの階段を降りるの?」と聞いてきたので「そう」と答えると「ワォ」と叫び声をあげた。ようやく稜線まで登ったあと、しばらく歩いて東京湾を望む展望台に着いた。鋸山山頂に向かう若者ふたりとすれ違った。展望台だけあって見晴らしはいいのだが風が強すぎる。周りは相変わらず霞がかかっているような状態で、東京湾に出入りする大型タンカーが眼下に見えた。ロープウェイに乗ってやってくる「地獄のぞき」もすぐ近くで、白い日傘をさす女性が見えた。

鋸山山頂でコーヒーブレイク

妻は東京湾を望む展望台に着く手前の絶壁階段の登りがこたえたようで、「私はここまででいい」と弱気になっていたが、展望台でおにぎりや羊羹を食べながら休憩していると活力が徐々に復活してきたようで、500m先の鋸山山頂に向かうことにした。小さな凸凹の登り降りを繰り返し、浜金谷駅を歩き出してから2時間20分後に鋸山(標高329m)の山頂に着いた。山頂には誰もいなかった。ジェットボイルでお湯を沸かしてコーヒーを淹れた。東京湾を望む展望台では弱気になっていた妻は「山頂で飲むコーヒーは最高!」と笑顔が戻っていた。しばらくすると親子連れがやってきた。声をかけて山頂表示板前でスマホのシャッターを押してやった。山頂には細身のアオスジアゲハがたくさん舞っていた。山頂の周りにはアオスジアゲハの食葉があるのだろう。私にとってアオスジアゲハはアゲハチョウに続いて2番目に好きなチョウである。

ヤマユリが綺麗だった

私たちと前後しながら登っていた3人の若者たちは、私たちが山頂に着いた時にいなかった。途中で山頂から引き返してくる3人に出会わなかったので、おそらく通行止めの林道方面に下ったものと想われた。保田駅や保田港に出ることが出来る林道は、2年前の台風の被害で土砂崩れによって、現在も通行止めになっているのだが、下調べしていなかったのだろう。

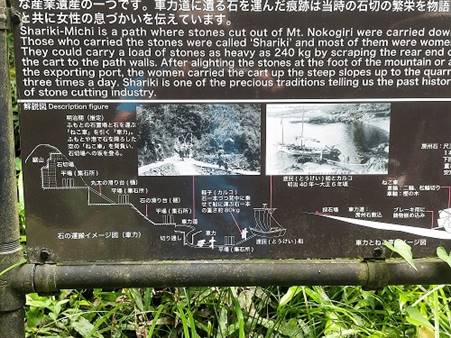

昔の苦労が偲ばれる車力道

鋸山への登りには関東ふれあいの道の尾根コースを歩いたので、降りには車力道の谷間コースを降りた。谷間のルートは風が止まっているので蒸し暑かった。車力道を降りる途中に房州石を切り出し運搬した人たちの写真が掲示されており、最盛期の明治期には年間56万本を切り出し、車力と呼ばれた女性たちが「ねこ車」に80kgの石を3本載せて麓まで運び下したという。そのねこ車のブレーキ跡が石の敷かれた道に溝となって残されており、当時の苦労が偲ばれた。建築材として使用された房州石の切り出しは、時代の変遷によって1985年(昭和60年)に終了したとのことだ。

サンドウィッチマンの写真が貼られた笹生精肉店

登山口まで降りて房州大福温泉に入るため『かぢや旅館』に向かった。かぢや旅館の手前の三叉路にある笹生精肉店のガラス戸に、テレビで人気のお笑いコンビの「サンドウィッチマン」が訪れた写真が貼られており、ハイキングに向かう時に妻が「下山したらコロッケを食べたい」と言っていたので立ち寄ることにした。私は肉コロッケを、妻は焼豚入コロッケをひとつずつ買い、コロッケを食べながら江戸時代から続く老舗旅館の「かぢや旅館」に向かった。コロッケは味付きで美味しかった。

下山後の温泉は房州大福温泉で気分は最高

まもなく房州大福温泉のかぢや旅館に着いた。登山でびっしょり汗をかいた後は温泉で汗を流すのが恒例となっている。脱衣場で服を脱ぐときに靴下に目をやると、カーキ色の靴下に黒いものがついていた。注意深く確認するとヤマヒルだった。今の時期は登山道が湿っぽいのでヤマヒルが出るのだ。まだ血は吸われていなかったのでホッとした。旅館の女将さんによると「先日、ハイキングのあとに温泉入浴に訪れた若い女性の脚は、ヤマヒルに血を吸われて血だらけだった」とのことだ。

男湯は私だけの独り占めだった

男湯は私だけの独り占めだった。隣の女湯も妻が独り占めとのことだった。入浴はゆったり1時間を取ったのだが、私は30分で風呂を出てロビーで缶ビールのプルトップを開けた。喉を落ちていくビールの味が最高だった。缶ビールを飲み干したあと昼飯を食べに海鮮料理に向かったのだった。

海鮮料理は『地魚鮨 船主総本店』で

浜金谷駅近くの「漁師めし はまべ」や「さすけ食堂」は定休日だったので、金谷港まで10分ほど歩いて「地魚鮨 船主総本店』に入った。14時まではランチメニューだったので、妻はアジフライ、寿司5点、茶碗蒸し、貝の煮物、味噌汁セットを選び、私は刺身盛り合せ、ちらし寿司、貝の煮物、味噌汁セットを選んだのだった。

海鮮料理は美味かった

頼んだ酒は瓶ビール、地酒は梅一輪。兄さんのコップや枡への表面張力のつぎっぷりが見事なので、梅一輪を飲んだあとに「きみさらず」という地酒を追加してしまった。酒をついでくれた兄さんから、ヤマトタケルやオトタチバナヒメにまつわる伝説や地元の木更津の名前の起こりや地酒の名前についての蘊蓄を聴いたのだった。

足慣らしとしては、まずまずの結果だった

今回の鋸山ハイキングは8月下旬に出かける岩手県・秋田県の山行の事前準備だったが、鋸山は低山だが登り下りがたくさんあるので、足腰の訓練と登山靴の靴底の感触を得るのには最適だと想った。絶壁階段の登り降りには転落や捻挫を起こさないように神経を使った。ハイキングのあとは温泉と地酒と地魚だった。満足満足の鋸山ハイキングだった。あとでGPSログを確認したところ、下山途中で止まっていた。