山頂からの富士山の眺めを期待して

本仁田山の山頂から眺めた富士山

12月8日 金曜日 晴れ

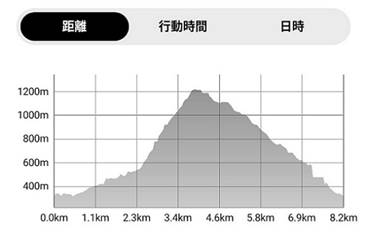

始発電車に乗るために4時過ぎに家を出ると、東の空に鎌のような月が光っていた。今回は奥多摩駅近くにある本仁田山ハイキングだ。急なコースは脚腰が元気な午前の登りに、なだらかなコースは脚腰が疲れてきた午後の降りに、という登山の鉄則に従って、奥多摩駅から登りはじめて鳩ノ巣駅に降りるコースを計画した。コースタイムは5時間40分である。

奥多摩駅から歩きだした

8時10分に奥多摩駅を歩きだした。奥多摩の山々は植林された針葉樹が多いので緑に見えるが、そのなかでパッチワークのように落葉広葉樹が残っており、すでに葉が落ちたものは枝が白く見え、まだ色づいている黄や赤の葉も見られた。

落石防止フェンスとシート

氷川国際マス釣り場の脇を左に折れて登っていくと、徐々に傾斜がきつくなっていった。早くもやかましい特定外来種のガビチョウの鳴き声が耳に届いた。安寺沢登山口まで向かう林道の法面に「落石注意」の看板があった。鉄板や金網で落石防止対策がとられているところが多く見受けられたが、法面がビニールシートで覆われたところもあり、シートの厚さを確認してみると、私たちがホームセンターで買うような薄手のものだった。これでは落石が起きた時に、効果は薄いのではないかと思われた。人間の都合で山肌を削って道路を造ったのだから、その法面が崩壊するのは自然なことである。その崩れた法面を補修しながら道路を使っているというのが現状だろう。

安寺沢登山口に着いた

奥多摩駅から歩き出して45分で安寺沢登山口に着いた。ここから山道に入って行くのでクマ鈴とストックを用意し、首からはホイッスルを下げた。ここまで歩いてくる途中で出会った乗用車は3台、バイクは1台、民家が2軒のうち1軒は『緑山荘』というギャラリー兼用の山荘となっており、もう1軒は閉められたままだった。

小さいながらも立派な乳房観音堂

山道を登りだしてほどなく『乳房観音堂』の表示があったので、安全祈願を含めて分岐を左に折れた。分岐から50mほど先に、あたり一面にイチョウの黄色い葉が散り、杉木立のなかに小さいながらも立派な乳房観音堂が建っており、観音堂の脇に2本の大きなイチョウの木が立っていた。

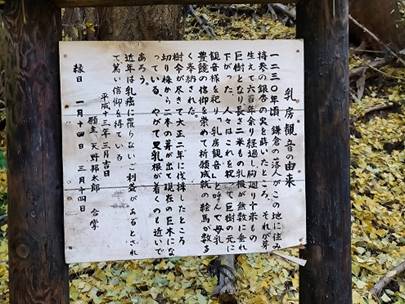

乳房観音の由来

乳房観音の由来を読むと、「1230年頃、鎌倉の落人がこの地に住み、持参の銀杏の実を蒔いたところ、それが芽生えて600年あまり経過し、胸廻り10mもの巨樹となり、長さ2mもの乳根が無数に垂れ下がった。人々はこれを祝って巨樹の元に観音様を祀り「乳房観音」と呼んで母乳豊饒の信仰を崇めて祈願成就の絵馬が数多く奉納された。樹齢が尽きて大正2年に伐採したところ、切り株から2本の芽が出て、現在の巨木になっている。やがてまた乳根が着くのも近いであろう。近年は乳癌に罹からないご利益があるとされて、篤い信仰を得ている。縁日は1月14日と3月14日である」となっていた。観音堂の広場の脇には平屋が建っていたので、縁日には宴会でもやるのだろうか?

祀られていた観音様

観音堂のなかを眺めようとすると、観音開きの扉には二重の鍵がかけられており、開けることはできなかったが、なかには木彫りの観音様が立っていた。今日のハイキングの安全を願って合唱した。分岐に戻ると、これから本仁田山への急登が待っていた。

落ち葉の積もる山道

急登のスギの植林を抜けると落葉広葉樹の林となり、山道をイナズマ形に登っていく。落ち葉が山道の凸凹を隠し、おまけに滑るので神経を使う。スギの根っこや岩角を掴みながら身体を引き上げていくという感じだった。いやはや結構な急登である。登山地図を見てもまっすぐに本仁田山山頂に向かって尾根が伸びている。

落ち葉の積もる山道

奥多摩駅から歩き出して2時間たったところで初めての給水休憩をとった。帽子の鍔からはひっきりなしに汗が滴り落ちていた。行動食の柿ピーをひとくち食べた。あと1時間も登れば本仁田山の頂上に着くだろう。登っている大休場尾根がまっすぐ山頂まで伸びているので尾根から外れないことだ。

本仁田山(1224m)山頂から眺めた富士山

山頂直下の分岐には、「花折戸尾根方面へは鳩ノ巣駅側の登山口の橋が封鎖されており渡ることができません」という注意書きが貼られていた。11時に本仁田山(1224m)の山頂に着いた。奥多摩駅から歩き出して3時間弱の行程だった。山頂からは富士山が見えるはずなので、その姿を探すと雲ひとつない青空のもとに白く輝く富士山の姿があった。雪をかぶった富士山は何度見ても素晴らしい。

ひとりだけの本仁田山の山頂

山頂には誰もいなかった。写真を撮ったあと、ひとりだけの山頂で富士山を眺めながら、おにぎり、ミカン、干し柿を食べた。今回のコースは事前に調べたとおり、山頂に着くまで眺望は全くなかった。山頂での富士山の眺めだけを目的に登ってきたのだった。15分ほど休憩したあとで川苔山への縦走コースを降りて行った。

ひとり用テントが山道の脇に張ってあった

下りも上りに負けないほどの急坂だったので、転倒による滑落に注意しながら降りていった。平らになったところまで降りると、ひとり用テントが山道のすぐ脇に張られていた。テントのなかから開会中の国会のラジオ中継が流れていた。入口が開いていたのでテントのなかを見ると、70代と思われる男性が座っていた。挨拶をすると「下りに気をつけて」という言葉が帰ってきた。こういう陽だまりの場所でテントを張るのも、のんびりして実にいいものだ。

東京方面は霞んでいた

11時30分に瘤高山に着いた。この山頂は川苔山方向と鳩ノ巣駅方向の分岐になっていて、東側の東京方面はぼやっと霞がかかり、スカイツリーは見えなかった。分岐を右に折れて杉ノ尾根を鳩ノ巣駅へと降りていった。降りていく途中の道標に何かに齧られて引き剝がされたような傷跡があった。真新しい傷跡は人間がやったとは思えないので、恐らくクマだろうと想った。

落ち葉の上に寝転がって休憩

殿上山を過ぎたところで落ち葉のなかの陽だまりで休憩をとった。そこは落葉広葉樹とヒノキの植林の境目で、落ち葉が絨毯を敷いたようになっており、寝転ぶと青空が見えて気持ちが良かった。風もなく太陽の暖かさを感じた。

間伐材は林床に置かれたまま

植林された場所には度々『奥多摩町森林再生間伐事業箇所』の看板が立っていた。東京都環境局の掲げた文面には、「この事業は地球の環境を守るため実施しました。この看板はこの事業で間伐した木材を有効利用して製作しました」とあったが、「地球の環境を守るため実施」した間伐とは意味が分からなかった。間伐された木は運び出されることはなく、そのまま林床に積み重ねられて、うっちゃってあるのが現状である。植林地は山のなかで林も混んでいるため間伐材を運び出すのは困難だろう。

大根ノ山ノ神が祀られているところまで降りてきた

大根ノ山ノ神が祀られているところまで降りてきた。本仁田山山頂から2時間弱だった。この地点は川苔山からのコースと本仁田山からのコースが合流する地点で、ここから1時間で鳩ノ巣駅に到着する。以前、川苔山から降りてきたときに、休憩していたふたりの若い女性ハイカーに挨拶したことを思い出した。

享保13年の文字が薄っすらと読めた石仏

山ノ神の祠の前に、胸に手を合わせた1体の石仏が置かれていた。石仏の左側に刻まれた享保13年(1728年)の文字が薄っすらと読めた。享保13年といえばテレビ放映された暴れん坊将軍・徳川吉宗の時代であり、大岡忠相越前守や青木昆陽が活躍したころだが、石仏の顔は無残にも打ち砕かれて無くなっていた。恐らく明治初期の廃仏毀釈の打ち壊しの被害にあった石仏だろう。なんと罪深いことをしたものだろう。

お昼ごはんは『鳩の巣釜めし』に入った

棚澤集落まで降りて、熊野神社に無事にハイキングを終えたことを報告したあと、14時に鳩ノ巣駅に着いた。遅いお昼ごはんは、駅近くにある釜飯が売りの『鳩の巣釜めし』に入った。以前に川苔山を降りてきたときは、定休日で入ることができなかった店である。

美味かったキノコ釜めしセット

注文したのはキノコ釜めしセットと瓶ビールだった。程なく出されたのは、キノコ釜めし、野菜と鳥肉の水炊きスープ、天ぷら、コンニャクの刺身、お新香、デザートは抹茶プリンだった。キノコ釜めしはオリーブオイルを少し入れて炊き上げたようで、まろやかで美味かった。野菜と鳥肉の水炊きスープにはレモンをひとかけら絞ってから飲むと、こちらも美味かった。揚げたばかりの天ぷらも美味かった。ビールは大好きなサッポロビールだった。満足満足のお昼ごはんだった。

本仁田山ハイキングデータ

今回の本仁田山ハイキングは事前調べで、登りも降りもほぼ見通しのきかない針葉樹の植林内の山道をいくことが分かっていた。実際に歩いてみると針葉樹と落葉樹の境界線を歩くことが多かったが、稜線を歩くのとは違い見晴らしは良くなかった。コース採りは登りには急坂を、降りにはなだらかな坂を採用した。脚の疲れを考えたのと、落ち葉のなかを歩くために降りのスリップによる転倒と滑落を防ぐ意味もあった。