��T�V�� �����n�敶���ՂɎQ������

���@���Ɍ����I����u�����N���u�v

�P�O���P�W���@�y�j���@�܂�̂�����

��T�V�� �����n�敶���Ղ��P�O���P�W���i�y�j���j�ƂP�X���i���j���j�ɖ��������قŊJ�Â��ꂽ�B��Â͖����n�敶���Վ��s�ψ���A�㉇�͐�t�s����ψ���ƌ��v���c�@�l��t�s����U�����c�������B

�����Ղ��J���ꂽ����������

�X���Q�O������Q�K�u���ŊJ����s���A�����n�敶���Վ��s�ψ���̒|���ψ����A���������ق̑�ˊْ��A���������ى^�c���k���̓c������̂R�l�����A�������B�X���R�O������e�����Łu�W���̕��v���X�^�[�g���A�P�O������u���Łu���\�̕��v���X�^�[�g�����B���͊J��ɎQ���������ƁA�����Ր������Ƃ��Đ��n�悪�W������Ă���Q�K�̍u�K���ɂ������A�ߑO���̂P�P������܂ł͗���҂����Ȃ��Ƒz��ꂽ�̂ŁA�e�����ɓW������Ă����i���ς邱�Ƃɂ����B

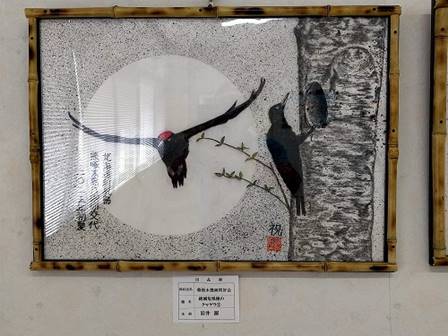

�N�}�Q���̕������@

���������u�K���͂R�N���u�̍�i�W���������B�܂��͎�����������w�������n�擯�D��x�Ŏ��ƒ��Ԃ̍�i���ς��B�����W�������̂͂S��i�ŁA���N�̂T���ɏo���������K���̃N�}�Q���B�e���ނƂ������̂��B�P���ڂ͑��t�̗��K�x�m��`���A�Q���ځE�R���ځE�S���ڂ̓N�}�Q���̕�������`�������̂������B�N�}�Q���ɂ��Ă̓I�X�̓��ɐԂ��x���[�X�����Ԃ����悤�ȕ����ɐԂ��F����ꂽ�B

�N�}�Q���̕������A

�w�i�̖X��`���ƕ��G�����A�G���̂̂܂Ƃ܂肪�Ȃ��Ȃ�Ɣ��f�����̂Ŕw�i�͕`�����A�N�}�Q���ɏœ_�����킹��悤�Ƀu���b�V���O�Z�@��ۂ����B�����̂Ȃ��ɃN�}�Q���������яオ��悤�ȍ\�}�ɂ��A�G�̏�ɊێM���悹�Ėn��t�������u���V��ԖڂŎC��A�n�̂悤�ɊG�̏�ɎU�z������@�ł���B���̃u���b�V���O�Z�@�ɂ���ăN�}�Q�����яオ�点���̂ł���B�G�̑O�ɗ���������҂ɊG�̐���������ƁA�����Ȃ�����N�}�Q���̃_�C�i�~�b�N�ȓ������悭������܂��A�Ƃ������z���q�ׂĂ����B

���t�̗�����������

���N�n���T�O�N�ɂȂ開�����n�擯�D��̃����o�[�́A���݂R�l�ōׁX�Ƒ����Ă���̂����A��������́A�u�����v�u�d�̓��v�u�e�q�O��v�̂R��i��W�������B�R��i�̂Ȃ��́u�����v�͖n�ʉ�ŁA�������n�ʉ�������̂͒������A���t�̗�`�����߂ɉ��ΐF�����Ă����̂������������B�{�l�������ɂ́A������F���d�˂����z���悤�ȐF���o�Ȃ������A�Ƃ̂��Ƃ������B

�u�V����v�Ɓu�H�̗��R�v

�쒆����́A�u��v�u�H�̗��R�v�u�V����v�̂R��i��W�����ꂽ�B�V����̌����͔����x�A��̎��ł���Ԋx�ɂ���̂����A���̐����z�K�ɏW�܂�A�z�K���痬��o�������m�܂Ŗ�Q�O�O�������X�Ɨ���Ă����B�V����͋}���Ƃ��āu�\��V���v�Ƃ��Ă�A���̗��ꂪ���o�����V��������i�ł���A�}����D���̊ƍق��ʼn����Ă����M���肪�L���ł���B���̓V�����̌i�F��`�����̂�����W�������u�V����v�ł���B���n�擯�D��Ƃ��Ă̓W���͍��v�P�O��i�ɂȂ����B

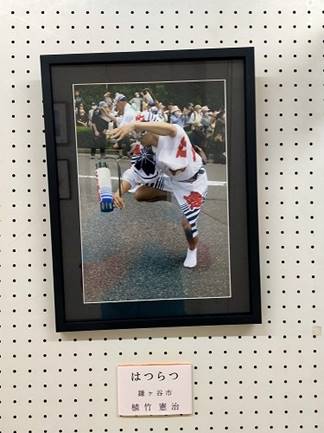

�����Ɨx��q�̖ڐ����ǂ������u�͂�v

�����u�K���ł́w�����J�����T�[�N���x�̂P�W�_�̍�i�W���̂Ȃ��ł͂R��i���ڂɂƂ܂����B���s�̂����ڂ̎R�������B���ăp�\�R���ʼn��H�����u�A�[�g�p�[�N�v�A�����̐��ˍ����̍g�t�ƒ����B�����u�k�J�̏H�v�A���g�x��̗x��q���B�����u�͂�v�������B���Ɂu�͂�v�͗x��q�̎葫�̓����Ɩڐ����ǂ������B

�u�|���J���v���ʎ��I������

�����ЂƂ����u�K���ō�i�W�������Ă����̂͊G��N���u�́w�����Ȃ��x�łP�W��i��W�����Ă����B���̂Ȃ��ł́A���ۂɒ��N�p���ɏZ��ł��������p���̉����̗[�i��`�����Q��i�A�e�c���`�����u�Y���D�v�u���m��ʏ��v�A����Ɏʎ��I�ɕ`�����u�|���J���v���ڂɎ~�܂����B��������W���ȐF�ʂ̊G�������B

�u�������l�v���悩����

�ׂ̑��ړI���œW������Ă����̂͂T�N���u�������B�w�n�ʉ�x�͂W��i��W�����Ă������A�u�������l�v���ڂɂ����B�n�ʉ�Ƃ������������Ėn�G��`�������ƂɐF�����Ă����̂Ŋ����܂łɎ��Ԃ������邪�A�W������Ă����W��i�̂Ȃ��ł́u�������l�v���ł��͍삾�Ɗ������B

���w������̉��t���������c�搶���v���o����

�w��t�F�̉�x�́A���߂ĕ����Ղɂ��ꂽ�N���u�ŁA�����W���[�i���X�g�̑������ŋ���҂ł������H�m���Ǝq����𒆐S�ɍ��ꂽ��ŁA�߁E�H�E�Z�E�ƌv�E�q�ǂ��Ȃǂ̂��Ƃ��w�э����Ă���Ƃ����B�u�H�m���Ǝq�v�̖��O���������ɁA�������Ƃ����Q�n������c���������쒆�w�Z�ō���̉��t���������c���搶���v���o�����B���c�搶�͉H�m���Ǝq����̖��ŋ���]�_�Ƃ������H�m���q�����搶�B�̌��C��ɏ����ču������J�������e�����Ƃ̂Ȃ��ŔM���b���Ă��ꂽ�B���͗F�̉�̃e�[�u���ɒu����Ă������E�[���̌C����2���������߂��B���͓o�R��o�[�h�E�H�b�`���O�ɏo������̂ŁA�т̌C���͕K�v���Ɗ���������ł���B

�u�����Љ���ǂމ�v�����߂ĎQ������

�w��t�����Љ���ǂމ��x�����N���߂ĎQ�����ꂽ�N���u�ŁA�������Ɋ������e���f���ƁA�w�����Љ��x�Ƃ����{���o�ł���Ă��āA���̖{��ǂ݂Ȃ���Q���҂��{�ɏ�����Ă�����e�ɂ��Ęb�������N���u���Ƃ����B�N���u�Ƃ��Ă̔̔����͖����A���������̊�����m�点�邽�߂ɕ����ՂɎQ�������Ƃ̂��Ƃ������B�����ق���Ċ��������Ă���N���u�Ȃ�A�ǂ̃N���u�������ՂɎQ���ł���̂ŁA�������m�����˂��N���u���Q�����Ă���B

�̔����i�͍��z�ƂȂ��Ă��܂��悤��

�w���݂Ђ��N���u�x�́A�P�O�O��i�قǂ̓W���̔��������B�g�݂Ђ��͈��̐D���Ȃ̂ō쐬���Ԃ�������A�̔����i����r�I�ɍ��z�ƂȂ��Ă����͎̂d�����Ȃ��Ǝv��ꂽ�B���ۂɑg�R���������Q�g�W������Ă����B

���N�̔̔��͂ǂ����낤���H

�w�؍H�N���u�x�́A�Q�O��i�قǂ̎���؍H��i���W���̔����Ă������B���͍�N�X�}�z��������A���N���P�O�_�W������Ă����B���Ԃ�}�����ԕr�┫�����u���ꂽ�ԑ���W������Ă����B���N�̔̔��͂ǂ����낤���H

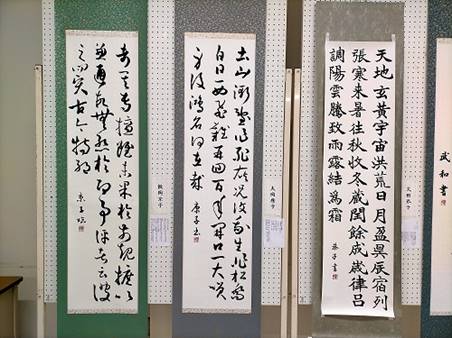

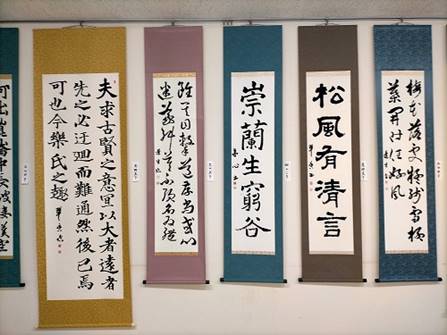

������������������̂ňӖ����킩����

��Q��c���ł͂R�N���u�̍�i��W�����Ă����B�A���t�@�x�b�g��g�ݍ��킹�ĒP������p��Ȃǂƈ���āA�����Ŏg�������͈Ӗ���\�킷�\�ӕ����Ȃ̂����A�����납�犿���Ɋ���Ă��Ȃ����Ƃ������āA�w���������N���u�x���W�����Ă��钷�������́A�����̂��Ɠǂ݉����̂ɑ�ςňӖ����킩��Ȃ����Ƃ������B��������Y�t����Ă���̂ŁA�����ǂ�ŕ����鎟�悾�����B

���������Ǝv�����烉�C��������

�w�ӂ݂̉�x�́A�G�莆��i����������W�����Ă����B�s���N�̉��炵���C��`�����u���܂ł������̑��ŕ������v�A�A�U�~��`�����u�S�ɂƂ��͂Ȃ���v�A���C����`�����u���������Ǝv���Ă����烌�����ł͂Ȃ����C���ł����v�Ƃ������Ƃ��Q���̗t���ɕ�������i�̂R���ڂɂ����B�t���ł͂Ȃ��c��ɕ`������i���W������Ă����B

���̂͑f���炵�����Ӗ����悭������Ȃ�

�����ЂƂ́w�����N���u�x�̓W����i�������ŏ����Ă���A������ɂ͐��������Ȃ����ɂ͊�����ǂ݉����f�{���Ȃ��̂Ő��m�ȈӖ��͕�����Ȃ����A�����̕��т��炱��Ȋ������낤�ȂƂ�����ۂ����B

�ڂɂ����̂́u�яH�v������

�Q�K�̘L���ł͊G��́w���̎���x���Q�P��i��W�����Ă����B�W������Ă����i�ɂ͖��G�␅�ʉ�Ȃǂ����݂��Ă������A�ڂɂ����̂́A�|������́u�яH�v�������B�|������͖���Q〜�R��i��W�����Ă��邪�A���t�ŒW���Ȑ��ʉ�ł���B

���N�ߑO���Ŕ����ɂȂ�Ԃ̕c�̑�����

�����ق̊O�ł́A���ʌ��։��̃e���X�Łw���O���X�̉�x���Ԃ̕c�̑�������s���Ă����B���e�́A�����E�t�{�^���E�m�[�X�|�[���E�p���W�[�E�r�I���Ȃǂ̔��A���c�ŁA�̔����i�͂T�O�~�A�P�O�O�~�A�Q�O�O�~�A�R�O�O�~���������A��͂͂P�O�O�~�����������B�Ԃ̕c�̑�����͖��N�l�C�ŁA�ߑO���ɂ͔����ɂȂ��Ԃ��B

�a���ł́w�������w�Z�������x�������Ȃ̏������ŁA�P�Q�����疕���𗧂ĂĘa�َq��Y���ĎQ���҂ɐU�镑���Ă����\�肾�Ƃ������Ƃ������B

�l��݂͂�Ȑ����Ă���

�u���\�̕��v�͂Q�K�u���łP�O�����X�^�[�g���A�P�W���i�y�j���j�͂P�R�N���u���A�P�X���i���j���j�͂P�Q�N���u�����������̗��K���ʂ̔��\���\�肳��Ă����B

���̍Ȃ͏����R�[���X�O���[�v�w���f�B�X�N�@�C�A�x�ɎQ�����Ă���A�P�W���̂P�P���R�T������A�A���p���}���̃}�[�`�A�Ђ�A�n���̒��ԁA�l��݂͂�Ȑ����Ă���A�������ЂƂA�ȂǂV�Ȃ����������B�V�Ȃ̂����T�Ȃ͍��N�̂m�g�j���h���}�Řb��ƂȂ���

��Ȃ��������̍쎌�ł���A���X�g�Q�Ȃ͐���x�O����̍쎌�ɋȂ��������̂ŁA���͏��߂Ē����Ȃ������B�S�V�Ȃ��X�}�z�œ���B�e���čȂɓn���ƁA�N���u�̂k�h�m�d�ŃA���o������苤�L�������悤�������B

�Ղ肸���͔���������

�������ł́w�����������N���u�x���O�����珀�������u�Ղ肸���E�o���̉ԂƉԒցv���P�p�b�N�S�O�O�~�Ŕ̔����Ă����B�����P�p�b�N�������߂ĐH�ׂ����A�����ڂ��������A�H�ׂĂ��������������B

�����m�F�̂��Ղ�݂�����

���͕����Ր������Ƃ��Đ��n��W�����ɂ����̂����A�����ɓ����Ă����W�O����Ƒz��ꂽ�j�����ˑR�傫�ȉ������Ăď��ɓ|�ꂽ�̂ł���B�������ɂ����j���̒��Ԃ��삯���A�j��������Ȃ���֎q�ɍ��点�����A�����N���邩������Ȃ��N��̕��������Ղł͑���������B�����Ղɍ�i��W������l�A�W�����ꂽ���̂��ςɗ���l�͈��|�I�ɂV�O�Α�E�W�O�Α�̍���҂������A�P�N�ɂP�x�̏H�̕����Ղ����ʼn�l����������B�����m�F�̂��Ղ�݂������A�ȂǂƏ�k�����킵�Ă���l������ꂽ�B������������������Ă���l���������A�Ԃ�����������Ă���l�������B��k�̂悤���������m�F�����Ղ̂悤�Ȋ�������̂ł���B

�V�O�Έȏ�̃t���_���T�[�u���m���m�t���X�^�W�I�v

��N�͂Q�O�Α�`�R�O�Α�𒆐S�Ƃ����悳�����\�[�����x��́u�b�g�h��q�d�m�k�V�@�N���u�v���Q�����Ă��ē��₩���������A���N�͑��̃C�x���g�Əd�Ȃ��Ă��܂��s�Q���������B�Ⴂ�l�������Q���ł���Ε����Ղ����C���o�Ă���Ǝv���B���̖G��Ƃ��č�N�����N�����w�Z��w�N���炢�̎q�ǂ��������q�b�v�z�b�v�_���X�����C�ɗx���Ă����B���R�A�Ƒ����q�ǂ������̗x����ςĎB�e���邽�߂ɎQ�����Ă����B�Ⴂ�l�������Q�����Ȃ��Ə��X�ɐ��C�������A���N��肽���̐����m�F�����ՂɂȂ肩�˂Ȃ��Ǝv���̂ł���B